入山教授と花王、ユニリーバが語る 次世代マーケの「見える化」

※このインタビューは日本経済新聞 朝刊・日経電子版 広告特集(2025年9月25日)に掲載したものです。

早稲田大学大学院の入山章栄教授、花王の伊藤浩史マーケティングイノベーションセンター長、ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティングのエド・ブリオラ代表取締役社長が次世代のマーケティングをテーマに議論を交わした。TikTokなどのデジタルプラットフォームをどう生かしていくか。多様化する消費者をくみ取るのに必要なアプローチとして挙がったのは「見える化」の重要性だ。

ーー入山教授は「知の探索」と「知の深化」を両立させる「両利きの経営」の重要性を訴えています。この観点でマーケティングの在り方をどう考えますか。

🔵入山:「知の探索」は認知の範囲を超えて、様々なアイデアを組み合わせてイノベーションを起こす営みです。企業にとって一番大事なのは顧客との接点であり、マーケティングの価値は間違いなく上がります。これからの企業は「知の探索」に重きを置くことになると思います。

一方で「知の深化」はこれからその多くをAI(人工知能)が担うことになるでしょう。知の深化は同じことを繰り返しやっていく作業で、AIが最も得意とする分野だからです。

これから登場するのは生成AIがビジネス実装された「アフターAI型」企業です。化粧品を手掛けるあるスタートアップは従業員がわずか30人ほどですが、売り上げは2024年で70億円、25年で142億円でした。26年はさらに伸ばすでしょう。既存の企業は根本的に変わらないとアフターAI型企業に勝てない。大きな変革が求められています。

🟢伊藤:花王に入社以来「いつもSomething New!」を信念にしてきました。進化論のように変化に適応できるものが生き残る時代になっていると実感しています。花王もAIは必須で、メンバーによって使い分けています。センターとしては、組織の垣根を越えて知識や技術を持ち寄りイノベーションをめざす「オープンイノベーション」を部署ごとに手掛けています。

🟣ブリオラ:AIの発達で経営やマーケティングが大きく変わってきていますね。消費者との関係の築き方も変わってきました。経営陣として変化に対応し、従業員を巻き込み、トレーニングしていくことが大切です。学術機関とどう連携するかも重要です。

入山氏「価値創造に『推し』と『共感』欠かせず」

ーーデジタルプラットフォームは今後どういう役割を果たすと思いますか。

早稲田大学 大学院経営管理研究科教授

入山章栄 氏

慶應義塾大学卒業後、三菱総合研究所を経て米国で博士号取得。経営学を専門とし、「両利きの経営」の重要性を説く。国際学術誌に多数論文を発表。

🔵入山:シェアリングエコノミー(共有経済)が進み、同じものを共有することにさらに価値が生まれてきます。デジタル空間上は当面、ショート動画を使ったマーケティングが強い時代が続くでしょう。TikTokがプラットフォーマーとして重要なプレーヤーになるのは間違いありません。

これからの時代はより「宗教化」すると感じています。ここでいう宗教化というのは神様という意味ではなく、なにか「心で頼るものが必要になる」という意味です。人間は生きる理由を求めています。サブスクリプション(定額課金)などの進展で、実は若い人にとっての「消費者余剰」が広がっています。相対的に費用対効果という感覚が薄れている。新たに価値を見いだすのは「推し」と「共感」ではないでしょうか。

🟢伊藤:デジタルプラットフォームはもちろん重要です。ソーシャルメディアの視聴時間が増えているだけでなくAIも進化しています。デジタルプラットフォームは生活者と対話をしながら価値の共創をするために不可欠な媒体になっています。その中で大事なのはナラティブ(物語)性です。

ーー花王はヘアケア事業の刷新に当たり「感情」という言葉を重視していました。

🟢伊藤:ナラティブに生活者にブランドを伝え、それがブランドへの共感や愛着を生むという意味での「感情」があって、その物語性を一貫して生活者に伝えるためにブランドパーソナリティーを明確にしてきました。

🔵入山:ブランドパーソナリティーというのはどういうイメージですか。

🟢伊藤:ブランドはタレントだと思っています。見た目やコンセプト、広告に起用する人までブランドとしての一貫性と魅力度がないといけない。

ーー自社商品を消費者にどう認知させ、興味・関心を持ってもらいますか。また購買につなげるためには、どういう戦略が必要になってきますか。

🟣ブリオラ:消費者とデジタルプラットフォームの関係に関連しています。20年前に比べて消費者が情報にアクセスできるポイントは大きく増えました。ユーザーがショート動画やLIVE配信で紹介された商品をアプリ内でそのまま購入できるTikTok Shop はその選択肢の一つです。

ユニリーバが特に重視しているのは「Desirability(欲する力)」です。これが欲しいという力をどうつくるかが欠かせないということです。そのためマーケティングも欲する力を意識する必要があります。

ユニリーバでは「ソーシャルファースト」という言葉を使っています。マーケティングの担当者にはデジタルプラットフォームを使いこなし消費者と同じような行動をとらなければ今の時代に合わないという話をよくしています。

デジタルプラットフォームはコミュニケーションの手段というだけでなく、様々なことを学ぶ場でもあります。TikTokを1時間見ていれば次のトレンドがわかります。そこにAIが加わることで、分析や情報収集がかなり早くなり効率も良くなります。

ーーマーケティングファネル(認知→興味・関心→比較・検討→購入に至るまでのフレームワーク)の考え方はどう変わりますか。

🟣ブリオラ:普遍的な考え方としてはあると思います。ただ、10~15年前に比べると既存の広告よりもTikTokなどのデジタルプラットフォームのほうが認知や購入につながるという強さがあると考えています。消費者の購買過程も大きく変わっています。以前は我々企業が主導して購買につなげていたのですが、現在は購買に至る過程が何千通りとあります。我々はこうした変化に適応する準備を進めなければなりません。

🔵入山:これからは「Impulse purchase(直感的な購入)」になるということですか。

🟣ブリオラ:その通りです。TikTok Shopが良い例だと思いますが、コミュニケーションがあってそこから購買につながる。そこは欲する力につながると思います。欲する力には機能も重要だが、感情も重要です。

伊藤氏「これからマーケティングは『シナプス』が求められる」

花王(株) マーケティングイノベーションセンター長

伊藤浩史 氏

生活者リサーチ、メディア戦略、人材育成、データ分析などを通じ、全社のマーケティング活動を横断的に支援・革新する組織を指揮。

ーーTikTok の強みをどう考えますか。

🟢伊藤:認知や興味を喚起するのに優れたプラットフォームになっているのは間違いないですね。私たちは科学的なマーケティングを長い間実践してきましたが、その歴史の中で今やろうとしているのが「見える化」です。花王は生活者の行動に沿うかたちでソーシャルメディアとの取り組みが年々増加しております。TikTokとの取り組みも、2019年から複数のキャンペーンを展開するなど年々拡大しており、取り組みをしていたブランドは当初は3ブランドでしたが、現在は約70%のブランドになりました。投資額についても2019年の70倍以上になりました。

新型コロナウイルス禍を経てどの企業もマーケティングへの再投資が難しくなっています。再投資するなら社内をきちんと説得できるようなものにしないといけません。しかも迅速に、です。その意味でマーケティング効果の「見える化」をしようとしています。そのために、「見える化」の様々なプロジェクトを50ほど推進しています。

🟣ブリオラ:マーケティングの効果として一番大事なのはボリュームです。デジタルプラットフォーム上でいかにボリュームを生み出して、ブランド力の基盤をつくるか。様々な世代や、関心を持つ人に向けた多くのコンテンツをつくることが必須になります。例えばTikTok広告の生成AIを活用したクリエーティブソリューションなどは、AIを使ってボリュームをつくる1つの方法だと思います。

🟢伊藤:これからのマーケティングはより「シナプス」的になってくる気がします。神経細胞同士がお互いに情報をやり取りするように、複雑化したカスタマージャーニーと、カテゴリーエントリーポイントへ、より深く認知経路に刻み込むことが重要です。「シナプスマーケティング」ということですね。

ブリオラ氏「Voice of otherが実際の購買に重要な要素」

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング(株) 代表取締役社長 兼 ヘッド オブ カーバー・コリア

エド・ブリオラ 氏

2024年9月から現職。ユニリーバ英国本社をはじめ、12年間に渡り、ジェネラルマネジメント、戦略、マーケティングの業務を経験。

ーー国内利用者数が増え続けているTikTokはマーケティングファネルを「アウェアネス(認知)→コンシダレーション(検討)→コンバージョン(購買)」と定め、TikTok Market Scopeというツールでそれぞれを「見える化」しています。このうちコンシダレーション(検討)については、広告だけではなく複数のユーザー行動や、ユーザーや企業が生み出すコンテンツ(UGC・PGC)なども組み合わせて、様々な角度から分析をしています。

🟣ブリオラ:この点は「知の探索」の途中ですよね。質問を立て、仮説をつくり、マーケットで何がうまくいっているかを調べるのは重要なことです。

ユニリーバがTikTok Shopを使っている理由でもありますが、いまの消費者は企業から直接話を聞きたくないのだと思います。ユニリーバでは「People say(誰かが言っている)」という言葉を使っています。他の人から薦められたほうがより「刺さる」のだと感じています。投資対効果が高いことを示す明確な調査結果があります。「Voice of other(他の人の声)」が今は重要な役割を果たしており、ブランドのイメージや評判と強く一致している。そうした人の声が実際の購買につながる要素になっています。

🟢伊藤:「PESOモデル」という言葉がありますね。広告(Paid)、第三者(Earned)、口コミ(Shared)、自社媒体(Owned)の4種類を組み合わせ、商品やブランド価値の最大化を狙うモデルです。どれも重要であり、どうやって「見える化」をしていけばいいかを各プラットフォーマーと実験しながらやっているのが現状です。我々もUGCやPGCをどのメディア・デジタルプラットフォームで使ったらいいか探索しています。ぜひ、そういうところもTikTokと一緒にやれたらいいですね。

🔵入山:人間は認知に限界があります。大量に情報を提供しても認知で気づけるものは限りがあります。もう一つ言うと、人間って迷いたいんですよね。直感で2つ購入したいものを決めて、そこから悩むというフェーズで楽しんでいる。だからこそコンシダレーションは重要です。

学術的な話をするとモノには探索財と経験財の2つがあります。探索財は説明すると効能が分かるもの、経験材は説明しても本当の良さが分からないもの。例えばビールは経験財です。ビールがおいしいといっても人によって違うじゃないですか。UGCとは親和性がある。私にとって本は経験財ですね。こうした点の解像度が上がってくると様々なことが分かってくると思います。

ーー今回の鼎談(ていだん)を通じて伝えたいことはありますか。

🔵入山:動画プラットフォーム、特にTikTokのようなショート動画プラットフォームが当面世界を席巻するのは間違いありません。マーケティングのやり方が根本から変わるんだなというのがお2人の話を聞いてよく分かりました。

🟢伊藤:「見える化」が重要です。マーケティングへの投資は企業の成長に向けて欠かせない部分です。成長をさせるための投資を社内的にも迅速に進めるために効果を「見える化」し、理解を求めて、取り組む時代になっている。世の流れだと受け止めています。

🔵入山:これからの時代に一番重要なのは透明性ですよ。ウソをついても結局ばれる。何事も可能な限り透明性を高める必要があります。

🟣ブリオラ:変革が早い分、お互いから学び合えることが大きい時代とも言えます。時には競争し合うこともありますが、私たちも花王から学んだり、花王も私たちから学んだりすることがあると思います。今回の鼎談は互いに学び合う貴重な機会になりました。

6割以上が「毎日TikTok」

生活に欠かせない情報入手の場に

TikTok for Business Japan Global Business Solutions 副社長

アージュン・サーワル氏

TikTokが今年実施した調査によると、TikTokユーザーの6割以上が「ほぼ毎日視聴している」と回答しました。日常的な情報接触の場として定着していることがうかがえます。TikTokでは、クリエーターだけでなく企業や自治体など多様な発信者が動画を投稿しています。ユーザーは動画を通じて新たな発見にも出合います。TikTokで得た情報をきっかけに「商品を購入した」「店舗に訪れた」といった行動につながることも多く、生活に新たな楽しさや気づきをもたらす存在となっています。

TikTokを通じて創作活動をするクリエーターは全国で約226万人と推計されており、その経済活動は推計収益1197億円に達します。中でも企業が活用できるクリエータープラットフォーム「TikTok One」に登録しているクリエーターは10万人、フォロワー数10万人超のクリエーターは1万人以上おり、企業は彼らの発信力を使った効果的なマーケティング施策を展開できます。

成功事例も数多くあります。AIを活用した運用型広告「Smart+」を実施した証券会社では、新規口座開設数が通常配信の約2倍に。自動車ブランドではユーザーと親和性のあるコンテンツを制作し、若年層への認知度向上に成功しました。

TikTok for Businessはクリエーターを用いたコンテンツ制作やAIソリューションを活用し、偶発的に生まれる「TikTok売れ」ではなくデータに基づいた「再現可能な仕組み」を提供しています。これにより企業ブランド価値の創造とユーザーとの接点強化に貢献しています。

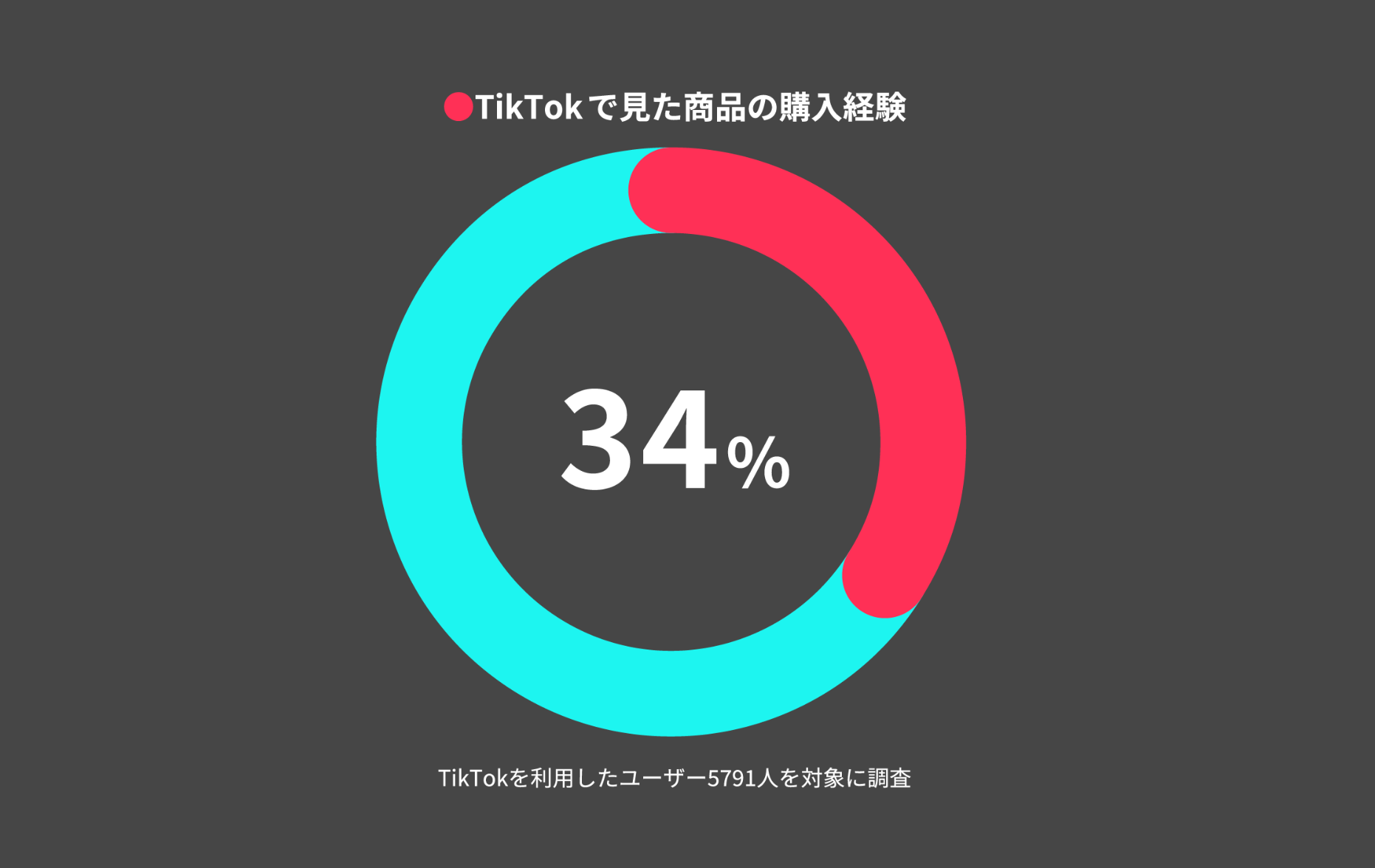

「TikTokをきっかけに商品購入」

60代でも2割

TikTokが調査機関に委託し3月に実施した調査によると、2024年にTikTokをきっかけに商品やサービスを購入したユーザーは利用者の34%に達する。若年層だけでなく50代23%、60代20%と前年と比べて増加しているのが特徴だ。購入した商品・サービス別の消費額の内訳をみると、金融・保険、飲食店や美容・エステなどの個人向けサービス、旅行・レジャーの割合が高い。TikTokの利用を通じて発生した推定消費額は23年比37%増の約2375億円に上る。このTikTok経由の消費は国内総生産(GDP)に4855億円の貢献をし、4.2万人の雇用創出に寄与していると推計されている。